- 子育て・保育の負担をテクノロジーで軽減する商品やサービスを表彰する「BabyTech® Awards」

- 今回で7回目となるBabyTech® Awardsは、13部門で応募を受付中(締切は12月9日)

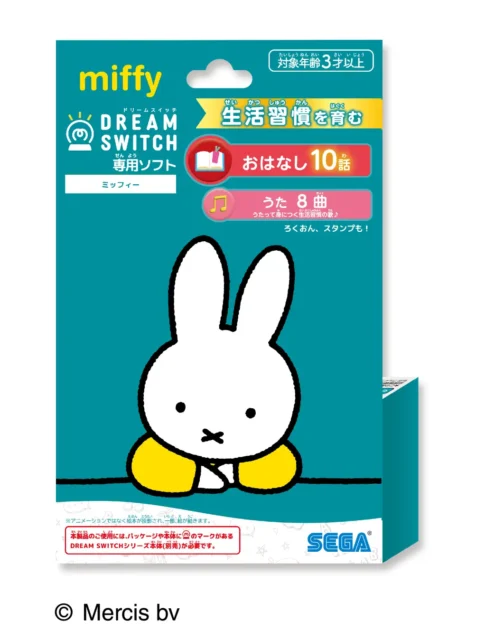

- 11月20日の保育博2025では、保育に関連する一次審査通過の6商品について、保育士を育てる巣立先生と対談形式で紹介!

2025年11月20日、東京・浜松町で開催された「保育博2025」会場にて、BabyTech® Awards 2025-26の審査委員である専門家による対談イベントが行われました。育児や保育の現場における負担をテクノロジーの力で軽減し、子どもを取り巻く大人の暮らしと気持ちにゆとりを生み出す優れた商品やサービスを表彰するBabyTech® Awards。今回のイベントでは、BabyTech® Awards実行委員長であり、株式会社パパスマイルの永田哲也氏と、保育者養成に携わり教育・保育の現場の視点を持つ山村学園短期大学講師の巣立佳宏先生を迎え、すでに一次審査を通過した6商品を会場で紹介をしながら、保育ICTの現在地と未来について語り合いました。

保育士を育てる巣立先生と対談形式で一次審査の通過アイテムをレビュー

「いつもなら、この場で授賞式を行うところなのですが、今回は少し趣向を変えてみました」と語るのは、BabyTech® Awards実行委員長の永田。

BabyTech® Awardsでは例年、表彰式形式で受賞商品の発表が行われています。しかし今年は、保育博にご来場の保育・保育ICTに関心のある方に向けて、一次審査を通過した商品をより深く知ってもらう場にするため、対談形式で紹介するスタイルに変更されました。

「私ひとりで紹介しても、ただのおじさんの商品説明になってしまいますので、今回は専門的な視点を交えながら紹介するため、BabyTech® Awardsの審査員のひとりである巣立佳宏先生をゲストにお迎えしております」。

保育士・幼稚園教諭としての実務経験を持ち、発達支援や保育ICTの研究にも取り組んでいる巣立先生。現在は、保育者養成と現場研究の両視点を持つ、山村学園短期大学 子ども学科の講師として活動をしています。

第7回 BabyTech® Awards 2025-26は13部門で応募受付中!(締切は12/9)

ベビーテックとは、赤ちゃんとテクノロジーを掛け合わせた造語。対象は赤ちゃん本人に加えて、育児や保育に関わるすべての大人、保育士、幼稚園の先生、医療・福祉関係者、そして保護者まで、関わるすべての人を含みます。

「しかし、実際に忙しい育児や保育の現場で、本当に役立つ商品を自分たちで探すのはとても難しいもの。安全性、実用性、現場適応など、考慮すべき要素は様々です。そこで、有識者目線で責任を持って商品やサービスを評価し“安心して使える”ものをより多くの人に知ってもらえる場を作れたらと思い、BabyTech® Awardsが生まれたのです」と永田は語ります。

今年で7回目の開催を迎え、これまで延べ200点以上のプロダクトを審査してきたBabyTech® Awards。今回は13部門(これまでの「授乳と食事」「子どもの学び」「妊活と妊娠」などの部門に新たに「発達支援ツール」や「社会的インパクト」の2部門が追加)で応募を受け付けており、締切は12月9日です。

保育関連の3部門で一次審査を通過した6商品。魅力や可能性を深堀り!

今回のイベントで紹介されたのは、一次審査を通過した保育に関連する6商品。部門は保育に関連する以下の3部門です。さっそく内容をみていきましょう!

「午睡の見守り」

- 睡眠中の赤ちゃんを見守る 体動センサ(株式会社いつくし)

- 乳児用体動センサ ベビーアラーム E-202(シースター株式会社)

「園のDX化(保育ICT)」

- WEL-KIDS(株式会社ウェルキッズ)

- KatagrMaエンゲージ(株式会社カタグルマ)

「新しい学び」

- 英語デビューBOX(バイリンガルベイビー株式会社)

- さわるTECH(ピープル株式会社)

睡眠中の赤ちゃんを見守る体動センサ(株式会社いつくし)

午睡時の体動と体勢を検出する体動センサ。取り付けは、赤ちゃんのおむつに挟むだけ。小型かつ充電式のため、電池などの誤飲リスクがないのも安心ですね。体動の停止を検知した際には、まず本体の振動で自発的な回復を促し、それでも反応がない場合はアラームを発報する二段階構造となっています。

永田「乾電池の誤飲リスクのない充電式という点や、持ち運びが便利な点などは現場でも導入しやすそうですね」

巣立先生「午睡の見守りは保育士にとって最も神経を使う場面のひとつで、寝ているときに動いているのか、止まっているのか分からない不安は常につきまとうんです。これは、ただの見守りの道具ではなく、安心感をつくるアイテムと言えますね」

乳児用体動センサ ベビーアラームE-202(シースター株式会社)

SIDS(乳幼児突然死症候群)や睡眠時事故を防ぐために開発された商品。20秒以上体動がない場合に音声刺激を与え、赤ちゃんの呼吸再開を促す医療機器クラスIの高精度体動センサです。SIDSや鼻づまりによる窒息への対策として開発され、医療機関でも採用されています。

永田「実際に、生後1ヶ月の乳児が本機のアラームにより救命された事例があり、近日、医学会で報告される予定です。園がこうした商品を導入しているだけでも、保護者の安心感につながると思います」。

巣立先生「そうですね。こちらのアラームの凄いところは、これだけの性能がありながらお値段もお手頃価格(公式サイトで税込5,478円)なところ。気軽に取り入れるところも魅力的ですね!」

WEL-KIDS(株式会社ウェルキッズ)

3番目に紹介された「WEL-KIDS」は、忙しい保育現場での日々の業務をサポートするシステム。直感的なインターフェースで、園での1日の流れに合わせ、画面の左から右へと業務が移動していく設計が特徴で、複数のメニュー切り替えを必要としません。重要な情報は色で自動的に強調され、通知の見落としが起きにいのが特徴です。

巣立先生「デジタルネイティブの学生はこういったツールは得意ですね。配色設定して可愛くカスタマイズしたり。彼らにとっては、こういったものがあるのは当たり前に近い感覚なのではないでしょうか?就職先選びの基準の一つになっているとも言えますね」

永田「システムの導入目的としては“業務の効率化”だと思われがちなんですが、最終的に目指しているものは“子どもと向き合う時間を取り戻す”ということ。ここは見失わないようにしたいですね」

KatagrMaエンゲージ(株式会社カタグルマ)

複数園を横断して、人員配置や勤務希望の調整を一元管理できるICTサービス。退職希望や異動希望、アンケートによる意向調査、配置変更の履歴管理などをひとつにまとめることで、透明性と納得度の高い配置決定を支援します。配置変更のたびに、法定基準や加配加算を自動でチェックできる点も大きな特徴です。

永田「人員配置については、エクセル入力などに年間150万円ほどのコストが掛かっているようです。また、起こりがちな職員さんの希望と実際の配置のミスマッチについてもこういったシステムを利用することで、起こりにくく、仕事の継続につながるのではないでしょうか?」

巣立先生「職員さんの中には、実際に園長先生や人事担当の方と話をするときに、相手に合わせてしまったり、自分の希望を上手く伝えられない方もいらっしゃると思います。そんなときに、システム相手なら自分の素直な気持ちを伝えやすいということも大きいですね。配置は職員さんのモチベーションにも大きく影響しますからね」

英語デビューBOX(バイリンガルベイビー株式会社)

スクリーンを使わず、音の出る絵本を中心に英語の音素48種を学べる教材。紙の質感、ボタンを押す動作、絵と音の関係など、五感刺激を大切にした設計が特徴で、親子の対話を自然に生み出します。保護者や保育者が英語に自信がなくても、ネイティブ音声を聞かせることができます。

永田「実際に触ってみると、音が本当にクリアなんですよ。バイリンガルベイビーさんも音にはかなりこだわって作ったと聞きました。参加者の皆様には、ぜひ実際に5階展示ブースで体験いただきたいです。また、英語のレベル別の本も入っているので、親子で英語を楽しむこともできるツールと言えますね」

巣立先生「保育の現場や、保育士育成においても、英語はやるのですが、一番のネックになるのが発音なんです。多感な子供時代に、しっかりとした英語の音に触れられるところがすごく魅力的だと思いました」

さわるTECH(ピープル株式会社)

子どもたちの「好奇心」や「やりたい!」という気持ちを大切にした玩具が魅力的のピープル株式会社から発売予定の「さわるTECH」。300種類以上の触感を再現する宣揚ペンとiPadを使ったピープル株式会社初のデジタル教材です。水、泥、砂、刃物など、現実では危険性や衛生面の問題から体験が難しい感覚を、安全に体験できます。

巣立先生「まずは、視点と言いますか、アイデアそのものが面白いですね!展示ブースで実際に触ってみたのですが、うちの学生もこういうのは大好きだと思います。“触る体験”が出来るという点も魅力的で、発達障害のお子さんや聴覚に障害があるお子さんの教育などへの応用可能性を感じます」

永田「触感という点が、インクルーシブな教育やデジタル教育とも相性が良さそうですね。ぜひ、皆さまも5階の展示ブースにも足を運んでいただき、実際に体感していただけたらと思います」

技術は手段、目的は「子どもと向き合う時間」をつくること

ここまで紹介してきた6つの商品には、共通している視点があります。それは「便利さや効率化のための技術」ではなく、あくまで「保育の時間と感情を支えるための技術」であるということです。

「技術は手段であって、目的ではありません。効率化そのものが目的なのではなく、技術によって生まれた時間で、子どもと向き合えるかどうか。それを実現できるかが大切なのだと考えています」と永田は語ります。

「どこまでICTでやって、どこまで人の手でやるのか。ICTを導入することが目的なのではなく、それを利用しつつ子どもとどういった関係性を築いていくのかが大事ですね」と巣立先生が結びました。

BabyTech® Awards 2025-26は13部門で応募受付中!(締切は12/9)

午睡の見守り、ICT、触覚体験、言語の学び、人員配置――。どのテーマも、育児や保育の現場で日々感じる「負担」や「悩み」と深く結びついたもの。

「これをなんとかしたい」「こういう仕組みがあったら助かる」そういった思いの先に、本当に役立つプロダクトが生まれます。今年で7回目となるBabyTech® Awardsの応募締切は12月9日。

未来の育児や保育を変える一歩は、思いを形にするところから始まります。次に挑戦するのは、この記事を読んでいる皆さまかもしれません。

5階の展示ブースも大盛況!

最後に、5階の展示ブースの様子を簡単にお届けします。

今回、紹介された一次審査を通過した6つのアイテムについて話を聞き、実際に触ることができる展示ブースには、保育関係者をはじめとした多くの方が訪れてくださいました。

300種類もの触感を専用ペンで体感できる「さわるTech」。キャベツを刻むザクザクと言う触感や、虫の羽音、水たまりを車でピチャンと通過する感覚などが触感と音の両方で楽しめます。

可愛い絵柄の本にクリアな音質が素晴らしい「英語デビューBOX」。イラスト部分のさわり心地にも違いがあり、親子で楽しめそうな教材ですね。

その性能の高さとリーズナブルな価格設定を高く評価され、毎年入賞しているベビーアラームに、忙しい保育士さんをサポートする「保育園向けシステムwel-kids(ウェルキッズ)」も多くの方の関心を集めていました。

過去に発売されたものでも、これから出る予定のものでもBabyTech® Awardsに応募は可能です。すでに提供中の製品・サービスはもちろん、2026年3月31日までに提供開始予定のものが対象となります。

BabyTech® Awards2025-26へのみなさまのご応募、心よりお待ちしております!