⼦どもと離れる時間、1 ⽇平均 9 時間超

災害時、8 割の家庭が⼦どもの無事を確認できない恐れ

平常時も災害時も“親⼦が安⼼して繋がれる⼿段”が必要に

— 下記はプレスリリースからの内容です —

調査サマリー

国内 No.1※1 の⼦ども⾒守り GPS「BoT トーク」を展開するビーサイズ株式会社(神奈川県横浜市 代表取締役︓⼋⽊啓太(以下、当社))は、全国の 20 代〜50 代の⼩学⽣の⼦どもを持つ保護者約 1,200 ⼈に「⼦どもの防災対策に関する意識調査(以下、本調査)」を実施しました。

近年、能登半島地震をはじめとした震度 6 を超える⼤型地震の発⽣や、30 年以内には南海トラフ地震、千島海溝・⽇本海溝の地震、⾸都直下地震など多くの⼤型地震の発⽣が予測され、災害発⽣リスクが年々⾼まっています。そのような状況にも関わらず、各家庭での防災対策において「対策できている」と回答した保護者は 29.3%にとどまり、「⼦どもの防災対策」にまで意識を向けられている⼈はわずか 19.9%であることが明らかになりました。

当社はこれまで、⼦どもの⾒守りや安全を第⼀に考えたサービスを提供してきました。さらに多くの保護者へ⼦どもの安全と安⼼を届けるため、今回は特に「⼦どもの防災」に焦点を当て、本調査を実施しました。なお、本調査結果について、防災スペシャリストの和⽥隆昌⽒より防災対策に関する専⾨的なコメントをいただき、調査項⽬ごとにまとめています。

※1︓株式会社アイディエーション調べ

「⼦供⾒守り GPS サービス(GPS 端末をアプリで⾒守るサービス)」で Google 検索上位 10 サービスを⽐較対象にし、全国の 4 歳〜⼩学 6 年⽣の⼦供を持つ 30、40 代の男⼥ 19,195 ⼈を対象に実施インターネット調査(2025 年 1 ⽉ 6 ⽇〜1 ⽉ 10 ⽇)

https://www.ideation.co.jp/column/child_gps2025

全国の⼩学⽣の⼦どもを持つ保護者約 1,200 ⼈に聞いた︕

「⼦どもの防災対策に関する意識調査」

家庭の防災対策について、⽔や⾮常⾷など物資の備蓄はできているが、家庭の約 7 割が「家族の合流場所の確認」や「避難経路の共有」はできていない現状に

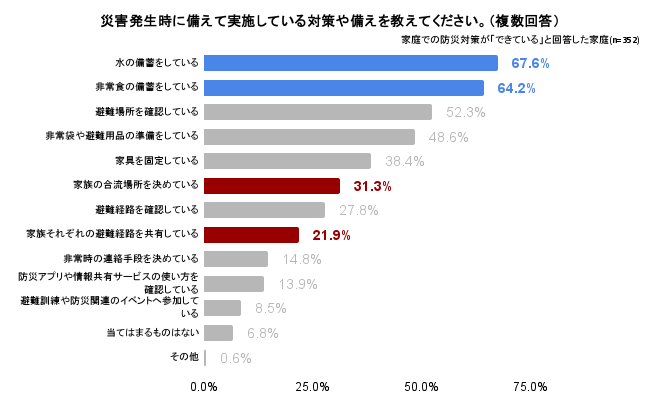

本調査の結果、防災対策が「できている」と回答した家庭の多くが、「⽔の備蓄をしている」(67.6%)や「⾮常⾷の備蓄をしている」(64.2%)といった物資の備蓄をしている⼀⽅で、「家族の合流場所の確認」(31.3%)や「避難経路の共有」(21.9%)といった災害発⽣時の実際の⾏動に関わる備えは 7 割近くが未実施であることが明らかになりました。

本調査では、家庭の防災対策が「⽔や⾷料などの備蓄」は⽐較的対策できているが、実際の災害発⽣時に不可⽋な「避難経路の共有」や「家族の合流場所の確認」が不⼗分であることが明らかになりました。備蓄は重要ですが、それだけでは万全とは⾔えません。

特に地震発⽣時は、無防備な就寝時の対策が重要です。寝室を安全な空間にするために、⼤型家具を固定し落下物を除去するほか、窓に防災フィルムを貼り、枕元には保安灯や運動靴、スマートフォンを含む貴重品を備えるようにしましょう。

また、マンションは⽐較的安全と考えられがちですが、地震の際は電気や⽔道などのインフラが⽌まる可能性が⾼く、エレベーターやトイレも使⽤不能となり、配給物資を⼿に⼊れづらくなるなど、⽣活が困難になるリスクがあります。特に都市部では避難所不⾜の恐れもあるため、マンション居住者は⼾建てよりも多めの備蓄が必要です。⼀般的には 3 ⽇分の備蓄が推奨されていますが、マンションの場合は最低でも 1 週間分以上を備えるようにしてください。

避難所を頼る前提ではなく、⾃宅の安全対策を整えることが最も重要です。物資の備蓄に加えて、家族間での避難経路や合流場所など具体的な⾏動の確認・共有を⾏い、総合的な防災対策を進めてください。

⼦どもの防災対策について、「連絡⼿段」まで考えられている保護者はわずか 2 割という結果に

実施率は「家庭の防災対策率」と⽐較しても約 12%低く、⼤きく後れをとっている実態

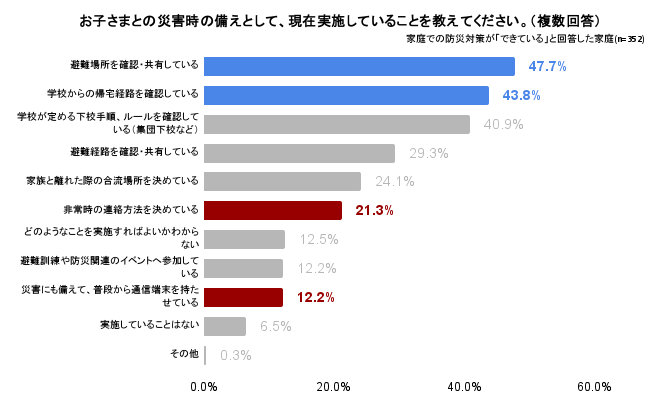

また、保護者の意識には偏りがあることが明らかになりました。「避難場所の共有」(47.7%)や「帰宅経路の確認」(43.8%)といった基本的な⾏動については⼀定の対策が⾒られる⼀⽅、「⾮常時の連絡⽅法を決めている」保護者はわずか 21.3%、「通信端末を⼦どもに持たせている」と回答した保護者は 12.2%にとどまり、連絡⼿段の確保はほとんど進んでいない状況です。全体を通しても、⼦どもに特化した防災対策の実施率は家庭全体の防災対策率と⽐較しても12.2%※2 低く、⼦どもの防災対策が⼤きく後れをとっている実態が浮き彫りとなりました。

※2︓「家庭の防災対策ができている」と回答した保護者の中で、いずれかの対策を実施している割合から算出(n=352)

本調査の結果を⾒ると、⼦どもの防災対策については特に連絡⼿段の整備が不⾜しているようです。⼦どもが学校にいる時間に災害が発⽣する可能性もあります。事前に学校との連絡体制(連絡網、ホームページの確認など)を明確にし、家庭内でも「災害時の連絡⽅法」について共有しておくことが極めて重要です。学校には管理する⼤⼈がいるため⽐較的安全と考えがちですが、実際にどこまで学校側が対応可能なのかを、保護者が事前に確認しておく必要があります。

また、⼦ども⾃⾝に対して防災⾏動を教える際は、「⾛り出さない」「頭を枕で守る」といった、シンプルで具体的な⾏動指⽰を 2〜3 個に絞って伝えることが効果的です。複雑な指⽰は混乱やパニックを招く恐れがあります。「机の下に隠れる」といった⾏動も、すべての状況に適しているわけではありませんが、集団として統⼀されたシンプルな⾏動を取ることで、現場での混乱やパニックを防ぐことにつながります。⼦どもが安⼼して⾏動できるよう、家庭内で具体的な⾏動マニュアルを作成し、繰り返し共有・確認しておくことをおすすめします。

災害時の学校からの連絡⼿段、保護者の「2 ⼈に 1 ⼈が知らない」現実

9 時間以上⼦どもと離れる⽇常、7 割以上の保護者が災害時に⼦どもと会えない可能性も

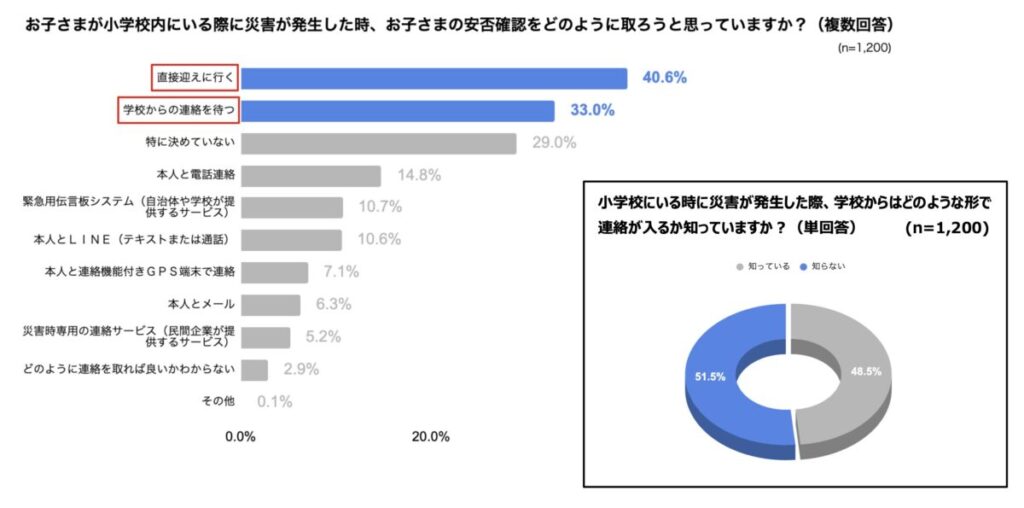

災害時、学校内で⼦どもの安否をどのように確認するかについて、「学校へ直接迎えに⾏く」と回答した保護者は 40.6%、「学校からの連絡を待つ」と回答した保護者は 33.0%でした。多くの家庭が「学校からの情報」に頼る想定をしていることが分かります。

⼀⽅で、「学校からどのような形で連絡が来るのかを知らない」と回答した保護者は 51.5%と、過半数にのぼりました。保護者の多くが学校からの連絡に依存しながら、その具体的な⽅法については把握できていないという⽭盾が浮き彫りとなっています。

この結果は、学校内での災害対応だけでなく、保護者が学校との連携や連絡⼿段について具体的に話し合えていないことを⽰しています。安否確認の信頼性を⾼めるためにも、学校からの情報伝達⽅法や連絡体制の共有が不可⽋です。

「学校にいれば絶対安全」と考えるのは危険です。学校側が適切な訓練や避難指⽰を出せるとは限りません。実際、東⽇本⼤震災では団体での避難が遅れた結果、多くの児童が犠牲となった事例もあります。

⼀⽅で、迅速かつ的確な避難誘導によって命が守られた⼦どもたちもいました。つまり、学校任せにするのではなく、保護者⾃⾝が学校の災害対応の実情や連絡体制をきちんと把握し、事前に確認・連携を図っておくことが重要です。

また、混乱を避けるという観点からも、「単独⾏動をさせない」意識が⼤切です。保護者と連絡が取れない状況で、⼦どもが勝⼿に⾃宅へ向かってしまうと、他の児童の避難⾏動に悪影響を及ぼす可能性もあります。このようなケースを避けるためにも、家庭でのルールづくりと、学校との情報共有が⽋かせません。

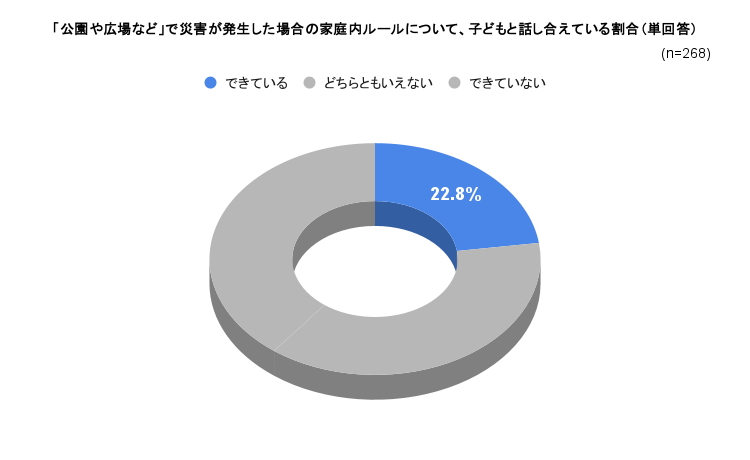

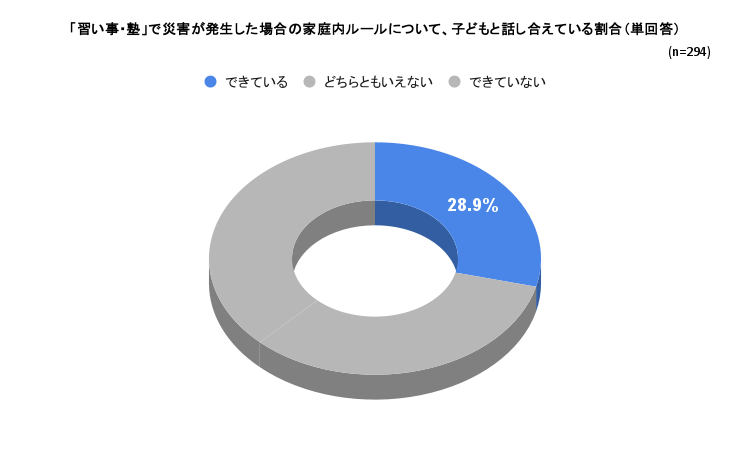

また、共働き家庭の増加により、平⽇においては平均 9 時間 24 分もの時間を⼦どもと離れて過ごしていることが明らかになりました。その中で、学校以外の場所で、災害が発⽣した場合の家庭内ルールについて、⼦どもと話し合えていると回答した保護者は「習い事・塾」の場合で 28.9%、「公園や広場などの屋外施設」の場合で 22.8%と、いずれも 30%未満にとどまっています。

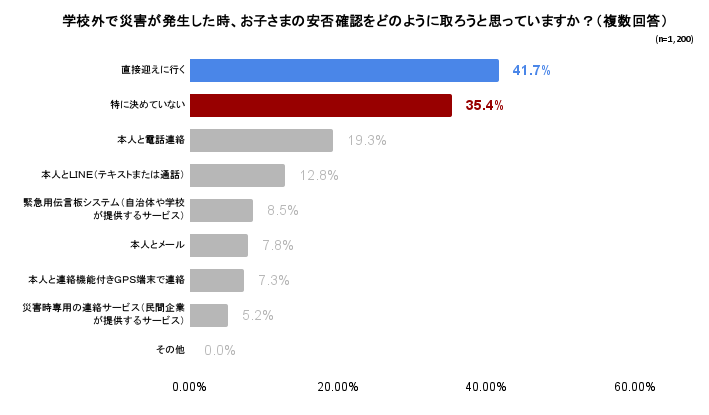

その際の安否確認⽅法として「直接迎えに⾏く」が最多(41.7%)となる⼀⽅、「特に決めていない」と回答した保護者も35.4%にのぼりました。

この結果から、共働きで⼦どもと過ごす時間が限られている現代において、学校外での場⾯も含めた防災対策や安否確認のルールの整備が依然として不⼗分である実態が浮き彫りとなっています。

⼦どもにコミュニケーションツールを持たせていない保護者は 60.4%

⼦どもの安否確認や⾒守りの⼿段はスマートフォンではなく「GPS 端末」と回答した保護者は 85%

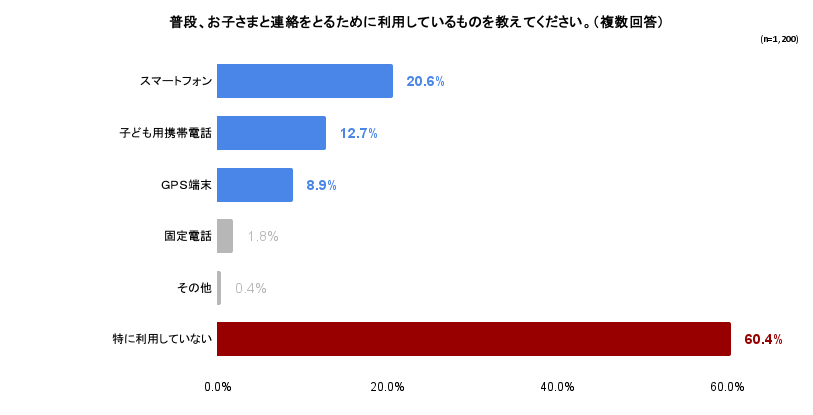

⼦どもとの⽇常的な連絡⼿段として「スマートフォン」を持たせている家庭は 20.6%、「⼦ども⽤携帯電話」は 12.7%という結果でした。⼀⽅で、コミュニケーションツールを持たせていない保護者は 60.4%にのぼり、多くの家庭で⽇常の連絡⼿段が確⽴されていない実態が明らかになりました。

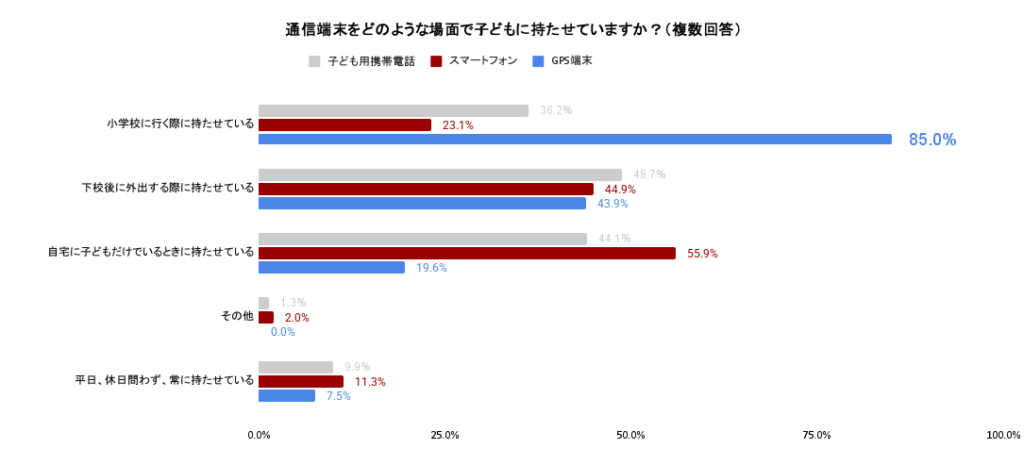

学校への持参や使⽤が制限されていることもあることから、スマートフォンや⼦ども⽤携帯電話を「⼩学校に持って⾏く」と回答した保護者はわずか 2〜3 割程度にとどまる⼀⽅、⼩学校に GPS 端末を持って⾏く⼦どもは 85%と⾮常に⾼く、⽇常的に持ち歩くツールとして活⽤されていることが分かりました。このことから、スマートフォンや⼦ども⽤携帯電話は使⽤シーンが限られるため、GPS 端末は⽇常から常に携帯され、災害時や緊急時でも⼦どもの居場所や安否を把握しやすく、連絡・⾒守りの⼿段として活⽤できていると考えられます。

災害時における⼦どもの居場所の把握は、保護者にとって極めて重要です。近年ではスマートフォンのアプリを利⽤する⽅法もありますが、学校にスマホを持ち込めないケースや、まだ⼦どもにスマホを持たせていないご家庭では、GPS 端末の活⽤が⾮常に有効です。中でも、⾳声や⽂字を使った双⽅向のやり取りができる⼦ども⾒守り GPS「BoT」は、⼦ども⽤⾒守り端末として信頼性が⾼く、安⼼感を提供します。また、⽇常におけるコミュニケーションについて家族が今どこにいるか、無事でいるのか、いつ会えるのかはリスクマネジメントにおいてすごく⼤きな情報です。⽇頃から複数の連絡⼿段を持っていることが重要です。

熊本地震を経験した九州地⽅、災害後に「親⼦間のコミュニケーション」を強化する家庭が増加

―連絡機能付き GPS の導⼊率も全国平均を⼤きく上回るー

本調査の結果、災害が発⽣した際、学校から保護者への連絡は、メールや電話、LINE が主流であることが分かりました。

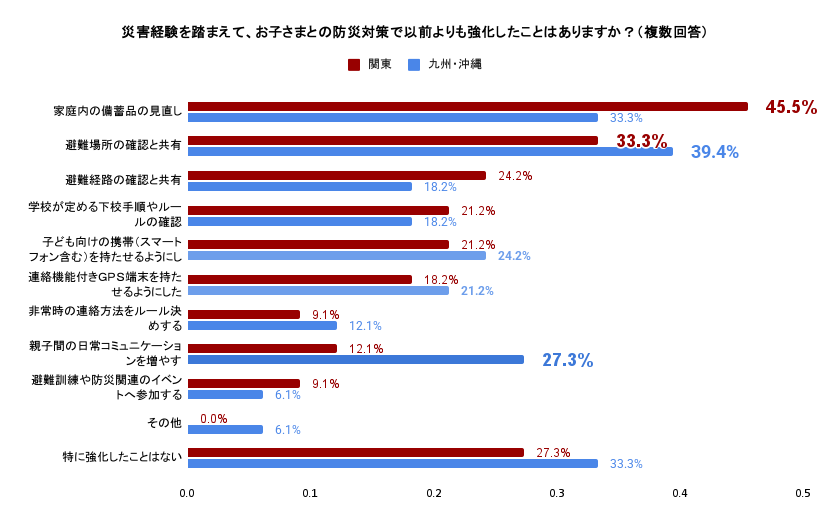

また、災害経験後に強化した防災対策について地域別に⽐較したところ

<関東地⽅>

1 位「家庭内の備蓄品の⾒直し」(45,5%)、2 位「避難場所の確認と共有」(33.3%)

<九州/沖縄地⽅(2016 年に熊本地震を経験した保護者)>

1 位「避難場所の確認と共有」(39.4%)、2 位「親⼦間の⽇常コミュニケーションを増やす」(27.3%)

という結果となり、九州・沖縄地⽅では⽇常の親⼦コミュニケーションを重視する傾向が明らかになりました。さらに、九州・沖縄地⽅では災害経験後に⼦ども⽤の携帯やスマートフォン、連絡機能付き GPS 端末を持たせる家庭の割合が全国平均より約 10%⾼いことも判明しました。これらの結果から、災害経験を通じて「親⼦間のコミュニケーション」が重要だと感じる保護者が多いことがわかりました。

⽇本では「地震」が代表的な災害として思い浮かびますが、2025 年は豪⾬・⽔害・⼟砂災害といった気象災害に加え、停電、熱中症、豪⾬被害の拡⼤など、複数の災害が同時に起こる「複合災害」のリスクが⾼まっています。⽇本は世界でも有数の災害多発国であり、家族全員で⽇常的に防災に取り組むことが⼤切です。具体的には、⾃分が暮らす地域の災害リスクを把握することに加え、幼児・⾼齢者・妊婦・障がい者への備え、家屋の耐震性や避難経路の確認、⾷料や⽔の備蓄、役割分担、防災訓練への参加などが重要です。また、特に都⼼部での⼤規模災害時には治安の悪化や「保護者の代理」を名乗る不審者の出現も懸念されます。こうした危険から⼦どもや⼥性、⾼齢者を守るためにも、平常時から学校や施設との連携、災害時にすぐ使える連絡・⾒守りの⼿段を確保しておくことが効果的です。これから想定される様々な災害に備え、家族全員の防災⼒を⾼められる取り組みを⽇常の中に取り⼊れましょう。

防災スペシャリストの和⽥先⽣が薦める正しい“⼦ども向け防災グッズ”とは︖

⼦ども向けの防災グッズとしては、定番のおもちゃやお菓⼦で気持ちを落ち着ける⼯夫が⼤切ですが、それに加えて安全を守る装備の準備も忘れてはなりません。例えば以下のようなアイテムが有効です。

防災スペシャリスト 和⽥先⽣が薦める「⼦ども向け防災グッズ」

- お菓⼦やおもちゃ

⼦どものパニックを避けるため気持ちを落ち着けるように。 - ヘルメットや帽⼦

頭部を守るための基本装備として必須。 - 除菌ウェットティッシュ(ノンアルコール推奨)

衛⽣管理と感染症対策に活⽤。 - マスク

災害時の粉じんや感染症予防に不可⽋。 - 医療情報カード

アレルギーや⾎液型、持病などを記載して常備する必要がある。 - 発光グッズ(ケミカルライト、発光リング等)

夜間の避難時に⼦どもを⾒失わないために便利 - 家族の顔写真(未加⼯のもの)

⾏⽅が分からなくなった家族の発⾒につながる。 - ⽔筒(コップ)

避難所等で⽔をもらう⽤ - ⼦ども⾒守り端末

⾮常時に⼦どもとコミュニケーションが取れるよう、常に携帯しておく

⾮常時だけでなく⽇常⽣活でも使えるものを選ぶことが最も効果的です。例えばウェットティッシュやマスク、⽔筒、コップなどは普段から持ち歩いていれば、災害時にも⾃然に活⽤できます。また、⾮常時にすぐ⼦どもとコミュニケーションが取れる状態が望ましいため、⼦ども⾒守り GPS 端末は⽇頃から携帯しておくことをおすすめします。

⼤規模災害においては、携帯電話回線が混雑し、⾳声通話が繋がりにくくなる⼀⽅で、⼦ども⾒守り GPS 端末は通信が確保されやすく、位置情報やメッセージを送り合えることで、⼦どもの安否確認が可能です。さらに、⻑時間稼働できるバッテリー性能を備えているため、災害時にも安⼼して利⽤できます。また、家族の顔写真をランドセルなどに⼊れておくと、万が⼀家族とはぐれた場合に発⾒につながった事例が過去の震災でも報告されています。こうした備えを⽇常に取り⼊れることで、⾮常時にも安⼼して対応できる環境を整えられます。

和⽥ 隆昌(わだ たかまさ) プロフィール/コメント

災害危機管理アドバイザー。感染症で⽣死をさまよった経験から「防災⼠」資格を取り、⾃治体や企業の災害対策コンテンツを作成。専⾨誌編集⻑を歴任。アウトドア、サバイバル術も得意。

2020 年 6 ⽉ 9 ⽇発売中後年のための『読む防災』(ワニブックス)他、講演会、各種セミナー(リモート可)TV などマスコミ出演多数。All About 防災 ガイド。

⼩さなお⼦さまの安全確保は、保護者にとって最も重要な責務の⼀つです。特に災害時において、⼦どもは『災害弱者』として最も被害を受けやすい存在であることは明らかです。そのようなリスクに備えるためにも、平常時からの備えと意識が何より⼤切です。多くの被災者が『災害弱者』である現実を踏まえ、保護者としてどのような対策を講じるべきかを⽇頃から考え、⾏動することが求められています。

⼦ども⾒守り GPS「BoT」については、これまで位置情報を確認できる GPS アプリや GPS 端末の存在は認識していましたが、⾳声や⽂字で双⽅向のコミュニケーションが可能な製品があることには正直、驚きでした。これにより、単なる位置情報の把握にとどまらず、お⼦さまと繋がる新たなコミュニケーション⼿段としても活⽤できると強く感じています。特に「BoT」は平常時でも登下校や外出先の⾒守り時に活⽤でき、緊急時には即座に居場所や、安否確認ができるため、防犯・防災の観点からも⾮常に有効なツールであることを確認いたしました。

⼦ども⾒守り GPS「BoT」とは

⼦ども⾒守り GPS の「BoT トーク」は、AI が移動履歴や⾳声メッセージから家族の⾏動習慣ややりとりを学習し、各ご家庭それぞれにパーソナライズされた⾒守りを実現する、⽇本唯⼀の AI みまもりロボットです。⼿のひらサイズのデバイスを持ち歩くだけで、位置情報を保護者にお知らせする⾒守り機能に加え、BoT トークと保護者のスマートフォン間で⾳声メッセージの送受信を無制限に⾏うことができるので、トラブルの際の SOS はもちろん、⽇常の連絡も家族間で取り合えるコミュニケーションツールとしても活躍します。

また、⾳声認識・⾳声合成が可能な「⾳声 AI」機能が搭載されているため、⼦どもの声(トーク)を⾳声 AI が書き起こし、保護者が⼊⼒したテキストを⾳声 AI が代読することが可能。電⾞内や静かなオフィスなど、⾳声を再⽣・録⾳しづらい環境でも親⼦でトークを送りあうことが可能です。

業界初の「あんしんディスプレイ」が新たに搭載。時計やバッテリー残量が表⽰されます。お⼦さまが時間に沿って⾏動できるようになったり、⾃分で充電を⾏ったりと、「⾃分のものは⾃分で管理する」習慣を促すことで⾃⽴をサポートします。さらに、⾳声メッセージ「トーク」がいつ届いたかがわかるように時刻も表⽰されるので、誤解もなく安⼼です。送信者(パパママ)のアイコンが表⽰されることで、お⼦さまに安⼼と勇気をもたらします。⼀⽅で、動画やゲーム、SNS といった機能は搭載せず、あくまで⾒守りに特化した安⼼なディスプレイです。

ビーサイズ株式会社 概要

社 名︓ビーサイズ株式会社

代表取締役︓⼋⽊ 啓太

事 業︓電気通信事業・家電製品の企画/設計/製造/販売

所 在 地︓〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-2-3

EPIC TOWER SHINYOKOHAMA 14 階

設 ⽴︓2011 年 9 ⽉

資 本 ⾦︓500 万円

U R L︓ https://www.bsize.com/

広報問い合わせ先︓pr@bsize.com(担当︓下村)

家庭の防災対策について

⼦どもの防災対策について

⼦どもの⾒守りツールの実態について

地域別の傾向について